Bevölkerungspolitischer Kurswechsel im Iran: Kostenlose Kondome wird es künftig nicht mehr geben. Der Westler wundert sich: Gab es bisher Gratis-Kondome im islamischen Gottesstaat? Ja, sie gehörten zu einer Kontrazeptionspolitik der Regierung, die das starke Bevölkerungswachstum eindämmen sollte. Über viele Jahre verteilte das staatliche Gesundheitswesen großzügig Verhütungsmittel (Kondome, Pille, Spirale) und finanzierte sogar die Sterilisation von Männern (1). Widersprechen solche Praktiken nicht der islamischen Moral? Die iranischen Mullahs waren in dieser Hinsicht erstaunlich flexibel: Noch zu Zeiten des Schahs lehnten sie dessen Ansätze zu einer Politik der Geburtenreduktion als „unislamisch“ ab. Selbst an der Macht, vollzogen sie in den 1980er Jahren dann eine Wendung um 180 Grad: Die Regierung befürchtete damals soziale Unruhen, weil das Wirtschaftswachstum mit dem Zuwachs der Bevölkerung nicht Schritt hielt. Unter diesem Problemdruck erklärten die Geistlichen dann, dass sich Verhütung doch mit dem Islam vereinbaren lasse. Die Kontrazeptionsangebote der Regierung nutzten die Iraner, um ihre Kinderzahlen rasch zu verringern (2). Innerhalb einer Generation brachen so die Geburtenraten von 6-7 Kindern pro Frau (1980-85) auf 1,77 Kinder (2005-2010) ein (3). Ausgerechnet die „Islamische Republik“ Iran erlebte so den „schnellsten Fertilitätsrückgang der Menschheitsgeschichte“ (Wolfgang Lutz). Der Trend zu weniger Kindern hatte indes schon eingesetzt, bevor die Regierung mit ihren Kontrazeptionsmaßnahmen begann; die staatliche Politik hat den Geburtenrückgang nicht herbeigeführt, aber den Trend verstärkt.

Angesichts der nun drohenden Überalterung vollzieht die Regierung jetzt erneut eine Kehrtwende: Es wird gepredigt, wie schön größere Familien sind. Statt Verhütung zu fördern, wird diskutiert, Geburten mit Goldmünzen zu belohnen. Ein paar Goldmünzen werden junge Iraner aber kaum dazu bewegen, sich für mehr Kinder zu entscheiden. Dagegen sprechen nicht nur wirtschaftliche Gründe, wie die notorische Inflation und die hohe Arbeitslosigkeit, sondern vor allem die veränderte Lebensweise: Eltern wünschen für ihre Töchter eine gute Ausbildung, die sie für wichtiger halten als frühe Heirat und Familiengründung. Diesen Erwartungen entsprechen die jungen Frauen. Sie studieren in großer Zahl, ihre Studienneigung übertrifft sogar die der Männer. Von den Familienidealen des Islam entfernt sich die Gesellschaft immer weiter: Eheschließungen gehen zurück, während die Scheidungen zunehmen (4). Die „Postmoderne“ macht vor dem islamischen Staat nicht Halt.

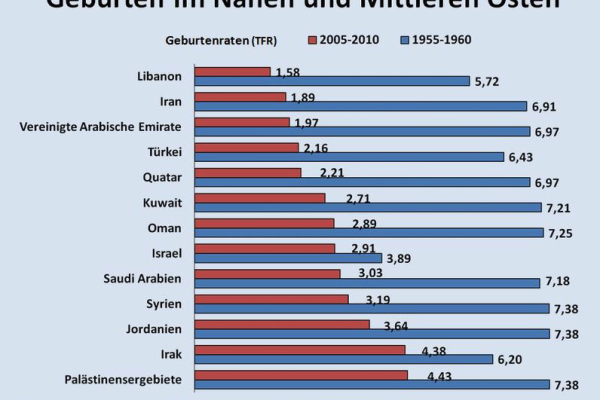

Der Iran ist damit kein Einzelfall, sondern eher ein Vorreiter, fast schon ein Prototyp für die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten: Um 1960 lagen dort die Geburtenraten überall bei sechs bis sieben Kindern pro Frau. Heute erreichen sie in Syrien, Saudi-Arabien und in Oman noch etwa drei, in Quatar und den Emiraten sogar nur noch etwa zwei Kinder pro Frau (5). Auch für die arabisch-muslimische Welt gilt also das demographisch-ökonomische Paradoxon: Steigender Wohlstand geht mit sinkenden Kinderzahlen einher. Der Grund dafür sind die mit dem Wohlstand wachsenden alternativen Optionen zu Kindern: Karriere, Hobby, Reisen, Konsumgüter. Viele ziehen solche Optionen den Kosten und Mühen der Kindererziehung vor. Für Arme mit geringen Ansprüchen an Lebenskomfort gibt es solche „Opportunitätskosten“ erst gar nicht. Stattdessen können Kinder für sie als Arbeitskraft und Altersvorsorge von Nutzen sein (6). Folglich finden sich die höchsten Geburtenzahlen in Armuts- und Krisenregionen, v. a. im Irak und in manchen Palästinensergebieten (7). Im Fall der Palästinenser könnten für die noch relativ hohe Fertilität auch ethnisch-nationalistische Optionen eine Rolle spielen, so wie übrigens bei den orthodoxen und vor allem ultra-orthodoxen Juden. Was im Einzelnen die Gründe für die demographischen Unterschiede auch sein mögen: Man kann aufgrund des demographisch-ökonomischen Paradoxons die Hoffnung verbinden, dass bei den meisten Völkern im Nahen Osten die Konfliktbereitschaft eher sinkt. Wer viel zu verlieren hat, überlegt es sich zweimal, ob er Krieg führt.