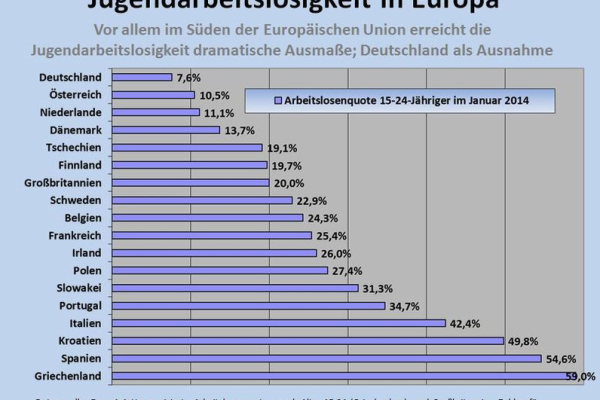

Mach ein Studium, dann hast du Erfolg. Diese Maxime bekommen junge Menschen seit langem von der „Bewusstseinsindustrie“ (Enzensberger) eingeimpft. Ihre Vorhut ist die OECD in Paris, die seit Jahrzehnten verkündet, dass wirtschaftlicher Erfolg (mehr) akademische Bildung voraussetze. Dieser Botschaft folgt die Politik der Europäischen Union: In ihrer Strategie „Europa 2020“ fordert sie, den Anteil der 30-34-Jährigen mit Hochschulabschluss auf mindestens 40% zu steigern (1). Länder wie Frankreich und Spanien haben dieses EU-Kernziel schon übertroffen, während Deutschland die Planquote derzeit (noch) verfehlt (2). Trotz dieses „Rückstands“ ist die Jugendarbeitslosigkeit in Europa nirgends geringer als in Deutschland: Zurzeit liegt sie bei 7,6%, während sie in Frankreich über 25%, in Italien mehr als 42%, in Spanien etwa 55% und in Griechenland 60% erreicht. In absoluten Zahlen bedeutet das: In Deutschland sind knapp 340.00, in Frankreich dagegen fast 900.000, in Spanien (bei einer erheblich kleineren Bevölkerungszahl) ebenfalls etwa 900.000 und in Italien etwa 700.000 Jugendliche arbeitslos (3). Es liegt auf der Hand, dass nur ein geringer Teil der Millionen arbeitslosen Jugendlichen Südeuropas Chancen hat, in Deutschland oder anderen Ländern einen Job zu finden; für die allermeisten ist Auswanderung keine Option. Eine Lösung für die kollektiven Probleme ihrer Länder ist sie es ohnehin nicht,diesen Ländern drohen im Gegenteil Verluste durch „brain drain“ (4).

In Südeuropa betrifft die Jugendarbeitslosigkeit nicht nur Jugendliche, denen qualifizierte Abschlüsse fehlen, sondern auch viele Akademiker. Gleichzeitig arbeiten die Akademiker immer häufiger in Berufen, für die gar kein Studium notwendig wäre;auf mehr als ein Fünftel der erwerbstätigen Akademiker schätzen die EU-Bildungsminister ihren Anteil. Dieses Problem der Überqualifikation gibt es auch in Deutschland: Aufgaben von kaufmännischen Angestellten übernehmen heute nicht selten Akademiker. Gleichzeitig mangelt es zunehmend an gewerblichen Fachkräften, wie z. B. Elektrikern (5). Für den industriellen Erfolg Deutschlands ist deren Arbeit elementar; ihre Qualifikation verdanken sie der „dualen“ Berufsausbildung, die sich aus Handwerkstraditionen heraus entwickelt hat. Über diesen Bildungsweg, eine Besonderheit der deutschsprachigen Länder, können junge Menschen anspruchsvolleAbschlüsse erwerben, die am Arbeitsmarkt gefragt sind und oft gute Verdienstchancen bieten. Viele Handwerksmeister verdienen deutlich mehr als Akademiker, die sich in prekären Dienstleistungsberufen mühsam über Wasser halten.

Akademische Zertifikate allein nützen wenig, wie selbst die EU-Bildungsplaner zugeben müssen. Sie stellen in einem aktuellen Bericht fest, dass die „Studieninhalte“ und die im „Beruf verlangten Fachkenntnisse“ oft nicht zusammenpassen. Daraus ziehen sie die Schlussfolgerung, dass Schülern und Studenten „Fähigkeiten wie Verhandlungsgeschick, Kenntnisse über Produktionsverfahren oder unternehmerisches Wissen“ beizubringen seien (6). Nicht nur Schulen, sondern auch Universitäten sollen sich also an den praktischen Anforderungen der Wirtschaft ausrichten. Wie realistisch ist das? Können Juristen, Mediziner oder Lehrer, zusätzlich zu ihrem umfangreichen Curriculum, nebenbei noch Unternehmensführung lernen? Lassen sich Fähigkeiten wie „Verhandlungsgeschick“ überhaupt theoretisch im Hörsaal erwerben? Ist dafür nicht die betriebliche Praxis die bessere Lehrmeisterin?

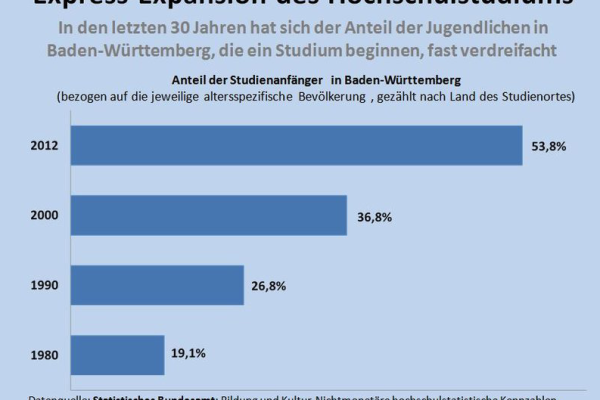

Eigentlich läge nichts näher als in Deutschland das bewährte System der beruflichen Bildung auszubauen. Von diesem System könnten andere Länder lernen – sofern sie dies möchten. Stattdessen forciert die Europäische Kommission nun eine „Liberalisierung“ der Berufsordnungen, die sich de facto gegen den deutschen Meisterbrief wendet (7). So gefährdet sie die „duale Berufsausbildung“, die ohnehin schon leidet, weil immer mehr Jugendliche das Studium einer Lehre vorziehen (8). Trotz seines großen Erfolgs droht das Berufsausbildungssystem unter die Räder zu geraten und statt vom „Best-Practice-Modell“ zu lernen dürfte das in Europa zu einer Nivellierung nach unten führen.